- 建築基準適合判定資格を取ろうと思ってるんだけど…

- 資格学校も無いし勉強の仕方が分からない

- 絶対合格したいから、勉強方法を教えて!

建築基準適合判定資格の取得には、時間もお金もかかります。勉強方法を間違えると「休日も休まずに勉強したのに、落ちてしまった」という状況に陥ってしまう可能性があります。

私は現役の建築職公務員で29歳の時に、建築基準適合判定資格に合格しました。(現在の、一級建築基準適合判定資格者検定)※令和以降の受験です。

そこでこの記事では、私が初受験で合格した時の勉強方法を解説します。「今年絶対合格したい!」という方は最後まで読んでください。

勉強期間

勉強期間は約5ヶ月です。建築適判の試験日は例年8月下旬です。私は、3月下旬から勉強を始めました。

1日の勉強時間

平日の勉強スケジュールは次のとおりです。

【平日の勉強スケジュール】

6:00起床

7:00 会社到着

〜勉強〜 (1時間20分)

8:20 勉強終了

8:30 業務開始

18:30 業務終了

19:00 カフェ移動

〜勉強〜 (2時間)

21:00 勉強終了

21:30 帰宅

私は家で集中できない人間なので、勉強は外で行うことを徹底しました。業務終了後は、残業のため勉強できない日もありましたが、毎日勉強するため、業務開始前にも勉強時間を確保しました。

平均で平日は1~2時間、休日は3~5時間勉強しました。もちろん、仕事が忙しい日や、予定がある日は勉強できないこともありましたよ。

勉強方法は?

試験勉強は基本的に過去問を解くだけです。私は10年分の過去問をひたすら周回しました。

過去5年分のテキストが毎年5月ごろに販売されます。

(私は一般財団法人建築行政情報センターのHPから購入しました。)

古い過去問のテキストはこちらのHPでは販売しておりません。職場の方から貰うか、メルカリ等で購入しましょう。

(ちなみに私は職場の先輩に貰いました。)

建築適判の試験は大きく「考査A」と「考査B」で構成されております。それぞれの勉強法について。解説していきます。

考査Aの勉強法

考査Aの試験内容は基本的に一級建築士の法規と同じです。考査Aは勉強するだけ点数が取れる試験のため、最低でも16点以上を取ることを目指しましょう。

一級建築士の法規と同じく、法令集の作り込みが9割と言っても過言ではありません。

勉強の手順は以下の通りです。

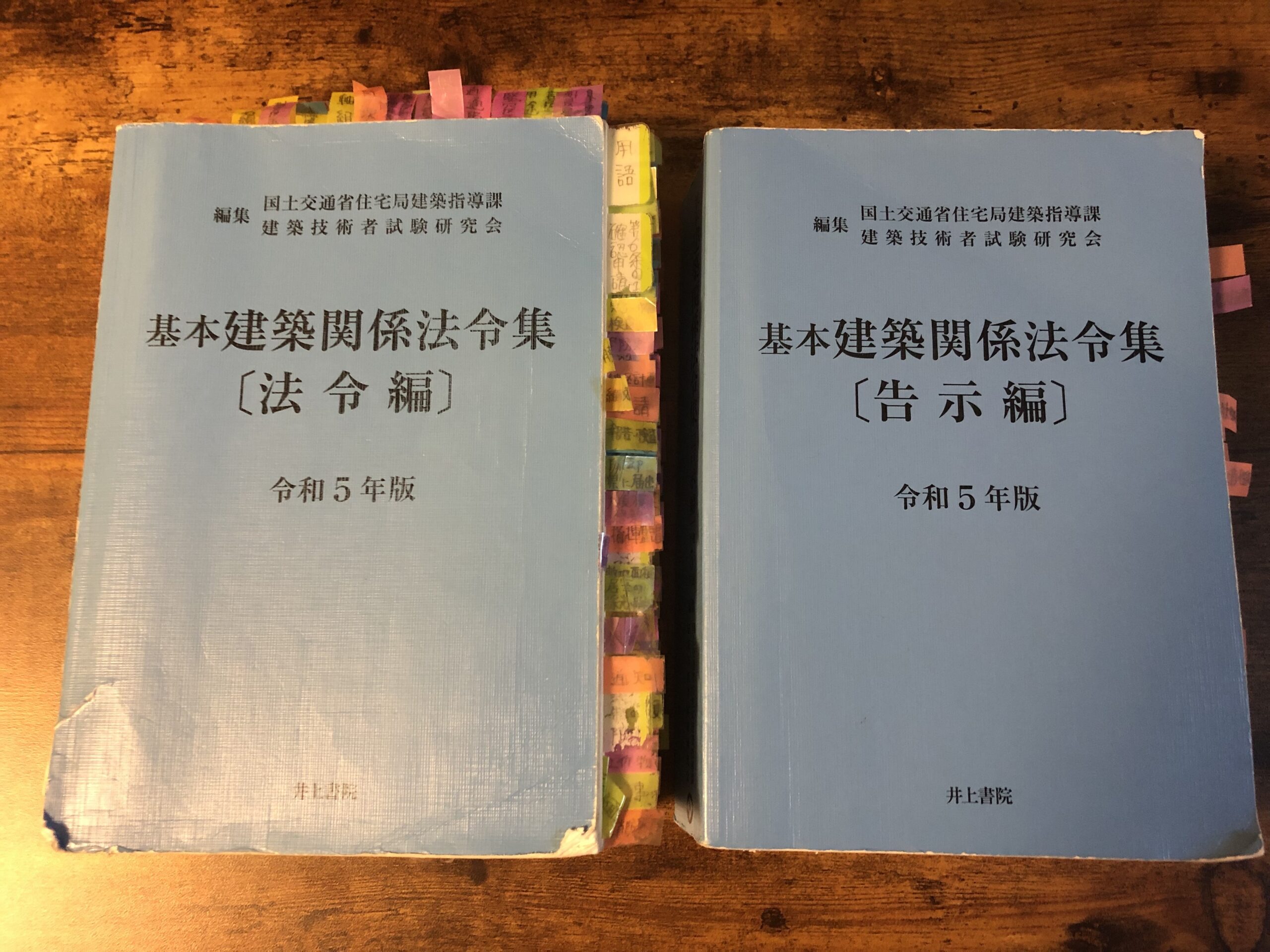

- 法令集(最新版)に線引き(資格学校で貰える一級建築士の線引きの手引き参照)

- 過去問10年分を解き、該当する条文を線引き(選択肢全て)

- 過去問10年分を解き、問題を見たら該当条文が頭に浮かぶくらい周回する。

考査Aの難易度は一級建築士試験よりも難しいと感じました。法規には自信がありましたが、初めて過去問を解いた時は、半分程度の点数しか取れませんでした。

は私過去問のみの勉強で最終的に15~16/17点を取ることができました。(不安な問題は2問のみ)

過去10年分の過去問を完璧にすれば、満点近い点数は取れるかと思います。

考査Bの勉強法

考査Bも考査Aと同様に過去10年分の過去問をひたすら解き続けました。

私は、審査経験が一切無かったので、全てを理解することを諦めて、解答の型を覚えることを意識しました。

勉強の手順は以下の通りです。

- 問題と解答を見比べながら、解答を模写する。(解答の型を記憶する。)

- 解答の該当条文を線引きする(考査Aと違う色で線引きする)

- 過去問10年分を解き、問題を見たら淀みなく手が動くまで周回する。(試験当日は手を止めて悩んでいる時間はありません。)

最初のうちは、次のポイントを意識していました。

- 解答に迷ったら、悩まずにすぐ解答を見る。

- 解答時間は気にしない。

考査Bは「計画1」「計画2」「構造」で構成されておりますが、僕の中の難易度は次のとおりです。

「計画2」>「計画1」>「構造」

構造は手を出しづらい科目で、最初のうちは解答が呪文のように見えるかと思います。しかし、勇気を出して解いてみると、とてもシンプルな問題であることが分かります。早めにチャレンジすることをおすすめします。

模擬試験を受ける

私は株式会社ERIアカデミーの模擬試験を受けました。

模擬試験のメリットは、試験を通しで経験できることです。

私は模擬試験を受けて、考査Bの解答時間が全然足りないことが分かりました。

時間配分や記述内容を調整する必要があることに気付きました。(模擬試験を受けていなかったら、試験当日解ききれなかったかもしれません。)

試験の雰囲気を掴むためにも、模擬試験を受けることをおすすめします。

さいごに

建築適判の試験に受かるには、「絶対今年度受かる!」という気持ちが大事です。

一級建築士試験と違って、毎年受けられる試験のため、「今年落ちても来年あるから…」の気持ちで受ける人がいます。そういう人は、いつまでも受からないと思います。今年が最後の気持ちで、全力を出し切ることをおすすめします。

コメント